|

2025年3月31日

日本のPFAS対策の遅れ

分解されにくいことから「永遠の化学物質」とも言われ、人体への有害性が認められている有機フッ素化合物(PFAS)が全国各地で目標値を超えて検出され、日本の環境政策の遅れが懸念されている。

大きな話題にもなった、熊本の半導体製造の世界最大手、台湾湾積体電路製造(TSMC)の工場の誘致、昨年末より量産が始まったが、早速工場から下水処理場を経て処理水が放出された川で、PFAS濃度が増加した。

また、先月大阪の化学メーカー、住友電工ファインポリマーの井戸水から国の暫定目標値の1460倍に当たる1リットル当たり7万3000ナノグラムが検出されたのも記憶に新しい。福岡県の芦屋基地の飲用の井戸から目標値の30倍の「PFAS」が報告されている。

日本でPFAS汚染の原因場所は、現段階では主に下記三点と言える。

①PFOS等含む泡消火剤を使用した基地(米軍、自衛隊)や空港

②PFOAを製造または使用していた、半導体等の工場

③PFAS除去活性炭、産業廃棄物、廃棄物最終処分場

環境省は先月、PFASを水道法上の水質基準に引き上げる報告書案をまとめ、定期的な検査を義務とし、2026年度から施行する。水道水1リットルあたり50ナノグラムとする暫定目標値を設定した。一方「環境基準」においては、川や地下水といった水環境では指針値に留め、「環境基準」への引き上げは見送ったため、努力義務のままだ。

環境基準の10倍が排出基準となるが、そもそも環境基準がなければ、排出基準も設けられない。その結果、自治体が排出を止めさせることはできず、汚染を放置することになる。産廃処理場から高濃度のPFAS汚染水の漏出が止まらないある自治体では、環境基準がないため、事業者に指導出来ないという。

健康被害が明らかになったため、国際的に規制が強化されているPFASだが、日本では水質基準を決める際の国の食品安全委員会で、論文差替え疑惑が指摘される等、PFAS汚染防止に後ろ向きな姿勢が垣間見える。これはPFAS汚染の主要な原因場所が基地(米軍、自衛隊)もあり、その汚染範囲も広大な事から、規制に慎重なっている面も推測出来る。

環境省は、PFAS除去活性炭の適正管理通知を全国自治体に出す事を先週やっと表明した。PFAS除去活性炭は甚大な汚染源だが、比較的対策しやすい。この表明すら最初のPFAS除去活性炭が発見されてから数年経っている現状だ。環境政策の最優先課題として、PFAS発生源からの環境への排出を一刻でも早く止める規制、指導が大事だと考える。

|

|

2025年2月28日

2040年再エネ割合4~5割の内容

政府は今月、「第7次エネルギー基本計画」、「GX2040ビジョン」、「地球温暖化対策計画」の3文書を閣議決定した。

3文書は、2040年度までに温室効果ガスを2013年比73%削減するという、パリ協定に沿い策定された。エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に取り組んでいく。

2040年度の電源構成を、再エネの割合を4~5割、原発を2割として、日本のエネルギー自給率を3~4割程度に改善させる。

このためには、現在(2023年度)の再エネの割合が23%、原発が8.5%、日本のエネルギー自給率が15%なので、再エネと原発の比率を2倍に高める必要がある。これは建設中の原発を含め国内36基の原発をほとんど稼働させる計算だ。再エネの各分野においても現実的にはかなり厳しい目標を掲げている。

太陽光発電は、耐荷重性の低い建築物の屋根や建物の壁面にまで設置を進める観点から、軽量・柔軟等の特徴を兼ねた、次世代型のペロブスカイト太陽電池の早期の社会実装を進めていく方向だ。量産技術の確立、生産体制整備、需要の創出に三位一体で取り組み、2040 年には約 20GW の導入を目標とする。電源構成内で最大の23~29%を占める目標だ。

風力発電、特に洋上風力は、大規模な発電量と低コストから、我が国の再生可能エネルギーの主力電源化に向けた「切り札」と位置付けられた。2030年までに 10GW、2040 年までに浮体式洋上風力も含め 30GW~45GW の案件を形成することを目指す。

洋上風力は初期段階から政府等が関与し、迅速・効果的に地盤等の調査や系統接続の確保等を行う仕組み(セントラル方式)の対象海域を拡大し、促進区域の指定の際には国が海洋環境調査を行う。加えて、広大な排他的経済水域において、浮体式の洋上風力発電の導入を進める。

地熱発電について、日本のポテンシャルは世界第3位と言われながら前進してこなかった反省を踏まえ、開発リスク、コスト、リードタイム、系統接続の制約、地元温泉街等との調整、各種規制への対応等の課題を解決していく。

また次世代型地熱技術の研究開発・実証を進めていく。海外で実証が始まっている、熱水のない場所でも発電可能な「クローズドループ」や「地熱増産システム」や地下深くの高温高圧な熱水を活用した「超臨海地熱」等を2030年代の早期の実用化を目指す方針だ。

バイオマス発電は、既に2023年度も発電電力量の5.9%に達しているが、2040年度も同様に5~6%程度を賄うことを想定している。バイオマス発電は将来的な発電コストの低減に課題を抱えており、2026年度以降は、10MW以上の「一般木質等」及び「液体燃料」はFIT/FIP制度の対象外となった。

発電コストの大半を収集・運搬等の燃料費が占め、昨今は燃料需給のひっ迫もあり、事業の安定継続が課題をとなっており、この点を官民挙げて解決策を模索する。

水力発電についても自立化を実現、特に中小水力発電について、流量調査や地元理解の促進等を支援するとともに、全国水系における開発可能な地点の広域的な調査や、地方公共団体主導の下での開発地点候補の詳細調査・案件形成等を推進する。

上記の目標では、2040年の日本の姿として、海ではタワーマンションより高い洋上風力が何十基とそびえ立ち、また陸では全ての原発がフル稼働となるので、今後安全や環境への課題とその対策、そして国民への一層の周知が不可欠となる。

|

|

2025年1月31日

米トランプ政権と脱炭素の行方

石油・天然ガスを「掘って掘って掘りまくれ」との米トランプ大統領の就任式でのスピーチは記憶に新しい。

大統領に就任後直ちにパリ協定を離脱、エネルギー関連人事も化石燃料関係の人物で固めた。米国でのこれまでの脱炭素の流れを180℃転換する方針だ。

内務長官及び新設される国家エネルギー会議の議長に、ダグ・バーガム氏を起用、内務長官は連邦政府の土地利用の許認可権限を持ち、ダグ・バーガム氏は、全米有数の化石燃料資源がある州の元知事だ。

エネルギー省長官は、シェールオイル開発会社の社長、クリスライト氏。加えてEPA(環境保護庁)長官が、トランプ大統領の朋友で、エネルギー資源開発のための規制緩和、自動車燃費規制の緩和等の方針を掲げているリー・ゼルディン氏なので、この3名をキーパーソンとして、米国の化石燃料の開発、推進は一気に進むだろう。

また気候変動関連等の連邦政府の融資や補助金の一時停止を発表、特に風力発電に対する敵視は目に余り、「野原のゴミ」発言のみならず、風力発電所への政府所有地のリースの終了を打ち出した。

これらの状況や敏感に反応したのが金融業界である。世界最大の米国の資産運用会社「ブラックロック」は、COP26で脱炭素に向けた100兆ドル拠出出来ると公表したグラスゴーの金融同盟から早々と離脱、ゴールドマンサックスやシティグループなど大手銀行も離脱した。トランプ大統領が企業年金のESG投資を禁止する方向を示したことも離脱の要因だ。

ただ米国が脱、脱炭素一辺倒になるとの識者は多くない。

半数以上の州が引き続き脱炭素の政策方針を維持しており、何より世界での異常気象の常態化や、氷の溶解、米国内でもハリケーン、竜巻、山火事などの災害等の情報に接し、脱炭素の重要性を理解している米国民や企業が少なくないからだ。

またトランプ自身が大統領二期目となるため、あと最大でも4年間しかなく、化石燃料の開発は時間のかかるケースも多いので、4年後に政権が脱炭素側に変わった場合は、開発が頓挫する可能性もある。

トランプ政権が、脱、脱炭素政策でも将来の気候変動のリスクはないという、科学的な証拠をほとんど示せていない以上、国際社会でも、パリ協定でのほとんどの参加国はこのまま脱炭素の方向で結束する可能性が高いと思われる。

|

|

2024年12月31日

第7次 エネルギー基本計画案 発表!

政府は2030年度に、温室効果ガス46%削減(2013年度比)を表明しているがあと6年となった。そんな中、注目されていた「第7次エネルギー基本計画」案が今月経済産業省より発表された。

今回のエネルギー計画は、今月26日に開催された政府のGX実行会議の柱、「GX2040ビジョン」と密接に連動しているのが特徴で、エネルギー計画でも2040年度を一つの大きな節目とし、その時の電源構成の比率目標案を下記の通り示した。

・再生可能エネルギー(再エネ):4割~5割程度(第6次:36~38%)

・火力:3割~4割程度(第6次:LNG20%,石炭19%、水素/アンモニア1%)

・原子力:2割程度(第6次:20~22%)

再エネの4~5割程度の目標は、現状の倍増という高い比率となる。その内訳は、太陽光が22~29%、風力が4~8%、水力が8~10%、地熱が1~2%、バイオマスが5~6%とした。洋上風力については「浮体式」も含め3000~4500万kw、新型太陽電池「ペロブスカイト」は2000万kwを具体的な導入目標として推進する。

また今回のエネルギー計画では、これまで記載していた「可能な限り原発依存度を低減する」との文言はなくなり原発依存も選択肢に。再エネについては「最優先で取り組む」との表現を削れらたが、再エネを「主力電源として最大限導入する」とし、電源構成のバランスのとる方向にシフトした。徹底した省エネ、製造業の燃料転換も同時に進めるとしながら、2030年度の温室効果ガス46%削減後、2040年度時点で73%削減と高い目標暫定値を置いている。

今回のエネルギー計画と、「GX2040ビジョン」でのGX産業構造作り、GX産業立地の整備、個別分野への取組等のGX政策が連動し、エネルギー安定供給確保、経済成長、脱炭素の同時実現を目指す方針だ。

この大きな時代の変革には時間的な制約あり、技術革新の不確実性も残っている。早急なGX移行に伴い大きな混乱と困惑が予想されるので、政府は今より国民への説明や周知を増やす必要がある。

|

|

2024年11月30日

岐路に立たされた気候変動条約のCOP

旧ソ連のアゼルバイジャンで開催されたCOP29(略称:第29回気候変動会議)が会期を延長して閉幕した。

北にロシア、南のイランに挟まれ、東ヨーロッパと西アジアの境にあるこの国での開催は、今の世界の地政学、政治リスクを表すように、荒々しく紛糾し、一部の専門家からは、過去最低の気候変動COPとも揶揄されたようだ。

今会議の成果としては、2035年までに、先進国から途上国への資金援助を、現在の年1000億ドルから年3000億ドル(46兆4000億)に増額する事で各国最終合意し、途上国の温室効果ガス削減、災害対策、農業被害に充てられる予定だ。ただインドは合意文書の採択後、「この金額では直面する課題の深刻さに対処出来るものではない」と反対を表明、途上国の国々がこれに加わった。途上国側の試算だと、パリ協定の目標達成には、少なくても年1兆ドル(152兆円)の資金援助が必要だと言う。

今年米国のトランプ次期大統領がパリ協定を抜ける事が確実視されたので、途上国に援助を行う他の先進国たちは、米国の不足分を自分たちで埋め合わせる事を認識しているという。途上国側もこれらの状況を理解しているため、満足出来る資金援助額の主張を通し抜く事は出来なかったのだろう。またアルゼンチンの大統領が序盤で代表団を帰国させる等、トランプ次期大統領に続いて、気候変動に懐疑的な指導者が出始めている。各国は、気候変動COP自体の崩壊を防ぐためにも、何かしらの最終合意は必要との認識で一致していたようだ。国連のグテーレス事務総長はCOP29の成果について、「借金に苦しみ、災害に見舞われ、再生可能エネルギー革命から取り残された発展途上国は、資金を切実に必要としている。1.5度目標を達成するために、COP29での合意は絶対に必要で、各国はそれを実現した」と評価している。

パリ協定の目標達成のため、有効な気候変動のCOP会議が続けられるか、今まさに岐路に立っている。COP29では、少ないながらも、幾つか希望の動きも見られた。米国からは、カリフォルニア州やニューヨーク市、マイクロソフトといった計約5千の州や自治体、企業の気候有志連合が、「対策を前進させるために引き続き全力を尽くす」と気勢を上げた。イギリスの温室効果ガス排出量を2035年までに81%削減することを約束すると、野心的な目標だとして多くの国から称賛された。

次回の開催はブラジルである。ブラジルのルラ大統領は今月のG20でも議長国として「公正でサステイナブルな地球を築き続けよう」と首脳に結束を呼びかけ、「COP30は、気候変動が後戻りできない事態に至るのを防ぐ最後のチャンス」とも強調した脱炭素に前向きな指導者だ。来年の記念すべき来年の30回目の気候変動COPで、パリ協定の目標達成に繋がる流れを作れるか、大いに期待されている。

|

|

2024年10月31日

FIT導入から12年、再エネ発電の現状と行方

FIT(固定価格買取り制度)が2012年に日本に導入されてから12年が経った。この間日本は実際どれ位の再エネ電力量を増やしたのだろうか。

FITとは太陽光、風力、地熱、バイオマス、水力発電等の再生可能エネルギーを固定価格で一定期間、電力会社が買取る制度である。

資源エネルギー庁の計算によると、FIT導入前の2011年度の再エネ発電電力量が1,131億kWh、2022年度が2,189億kWhなので、1,93倍に、量にして1,058億kWh増えた計算だ。

ただその再エネ発電の種類の内訳を見ると、太陽光が230倍に増加、あとは風力とバイオマスが2倍、地熱は1.1倍、水力においては0.9倍と、この期増加した再エネ電力量の8割以上が太陽光発電というのが実態だ。

この結果、日本の発電量の再エネ発電の比率は、2011年度の10.4%から、2022年度は21.7%となった。2023年の全世界の発電量の再エネ比率が約30%なので、まだまだ出遅れている状況で、この比率は世界では15位、もし再エネに水力を入れないと、52位まで落ちてしまう。

政府は、第6次エネルギー基本計画において、2030年には再エネ発電の比率を36-38%とし、太陽光1.5倍、風力5倍、水力1.3倍、地熱4倍、バイオマス1.3倍に増やす目標を掲げたが、かなり非現実的な目標で達成出来る見通しは立っていない。

加えて、GX政策自体にも変更や遅れが出ている。これは自民党内で当初のGX政策を作ってきた勢力が反体制勢力になり裏金議員騒動で、GX政策から離れたのも原因している。今回の総選挙での自公連立政権の過半数割れより、政策決定自体の速度が遅くなる事で、GX政策の一層の遅れも心配だ。野党においても、迅速かつ現実的にGX政策を推進する政策は見受けられない。

当面、年内に骨子が固まる予定の第7次エネルギー基本計画が焦点となりそうだ。政府の審議会などで活発な議論が行われているが、原発推進の委員が多く、脱炭素での再エネ未達成量は原発で補填する計画となる事が予想される。

東北電力は今月29日、13年ぶりに女川原子力発電所2号機を再稼働させた。被災した原発としては初で、事故を起こした福島第1原発と同じ沸騰水型軽水炉(BWR)としても初となる。東日本大震災後に再稼働に至った原発は女川で13基目、国内59基の原発のうち、6基が廃止、20基が廃止措置中、残る33基のうち13基が再稼働した状況だ。

2022年主要国の電源構成 日本は火力が73%

(出所)資源エネルギー庁

|

|

2024年9月30日

日本のGX政策、軌道修正へ

政治の混乱により遅れが出ていたGX政策が新たな方向に動き出している。GX政策を立ち上げた萩生田、西村両元経済産業大臣(GX実行推進担当大臣)の「政治と金」による失脚によりGX政策が停滞していたが、昨年末斎藤氏の大臣就任後、新たに「GX2040リーダーズパネル」という有識者会議を加えて、GX政策の課題を抽出した。

「GX2040リーダーズパネル」とは、産業変革の最前線にいるビジネスリーダーや、先見の目のあるエネルギーと技術の有識者を集め、GX実行会議で示した論点を議論し、課題の抽出や道筋を作る有識者会議で、今夏3回開かれ、上位のGX実行会議の核となったようだ。課題として下記7つを挙げている。

①今後のDX電力需要増に対応し、再エネ、原発、脱炭素火力への投資拡大

②再エネ、原子力等の脱炭素電源拡大

③国際的な議論も踏まえた石炭火力の扱い

④GX産業立地:電力系統と通信基盤を一体整備するワット・ビット連携

⑤GX産業構造

⑥GX市場創造

⑦日本やアジアからのグローバルルールの作成

今後はこれらの課題を専門家ワーキンググループで話し合い、新しい「エネルギー基本計画」や「地球温暖化対策計画」と整合させながら、政府は年末に向けて「GX2040ビジョン」を発表する予定だ。石破新政権、武藤経済産業大臣(GX実行推進担当大臣)となってもこの流れは変わらなさそうだ。

|

|

2024年8月31日

PFAS汚染の最新動向

日本全国の水道水、地下水、河川等でPFAS(ピーファス)汚染が次々明らかになり、周辺住民の血液検査をすると健康基準値を超えた人の割合も多く、住民は不安に苛まされている。発生源が特定しにくかったり、既に汚染が薄く広く拡散しているケースもあり、今後官民挙げた対策が必要になりそうだ。

環境省が自治体向けの手引書で、住民の血液検査については「かえって不安が増す可能性がある」と消極的な姿勢を示したのに対して、PFAS血液検査を行う医師らは、住民の不安を払拭や、血中濃度と疾患リスクの調査を行うためにも、検査規模の拡大を要望し、今月都庁で記者会見を行った。現状の科学的に把握する観点からも周辺住民や対象住民の血液検査は必須であろう。

一方で民間からはPFAS汚染対策で有効な動きが出てきている。PFAS検査技術の向上や効率化により安価で大量に環境分析出来る技術が次々と発表され始めた。またPFAS除去の環境技術の開発も実用化され始め、高濃度のPFASが排出され続けている静岡市の三保雨水ポンプ場では、Aホールディングス社のナノバブルと薬剤でPFASを水から分離する技術を使い、8割のPFASの除去に成功した。今後は亜臨界水を使って無害化する実証実験も開始する。

また各一般企業は、自社でPFOS/PFOAを取り扱っているか、かつて取り扱ったことがあるかの確認をし始めている。自社で取り扱わなくても、他社から購入した原材料、部品、又は工場設備等にPFASが含まれている場合や過去にPFOS/PFOAを取り扱った履歴のある土地の売買等までの確認も行われ始めているようだ。これは現時点にで規制対象ではなくても、健康被害を生ずれば、第三者に対する損害賠償責任を負う可能性もあり、また法的な義務を負わないとしても、企業としての信用低下のリスクを回避するためだ。

国際的にも消費者製品等のサプライチェーンにおいて、PFASをはじめ、製品等に含まれる有害化学物質を、安全な代替品に置き換えるためのグローバル取り組みとして、AppleとGoogleが設立した「より安全な化学インパクトファンド(SCIファンド)」が、6段階の指標設定等によるロードマップを公表した。

PFASによる環境問題や健康被害のリスク回避や解決方法の模索は、今後国内外において大きな動きとなりそうだ。

|

|

2024年7月31日

PFAS汚染、社会問題へ

「永遠の化学物質」と呼ばれるPFAS(ピーファス)汚染が、今後大きな社会問題になりそうだ。

PFASは、4700種以上ある有機フッ素化合物の総称で、薬品に強い、燃えにくい、電気を通さない等、多くの有用な性質を持つ物質なので、人類の暮らしや産業の多くの場面で使用されている。

PFASの中でも、特に有害性が認められた特定3種(PFOS、PFOA、PFHxS)は、近年国内で製造や使用が禁止された。

アメリカの疫学調査では、有害PFASの血中濃度が高いほど、脂質異常症、腎臓がん、抗体反応の低下、乳児・胎児 の成長・発達への影響が明らかになっている。

有害PFASの主な用途としては、半導体用関連、金属メッキ、泡消火薬剤、フッ素ポリマー加工フライパン、界面活性剤、織物、革製品及び室内装飾品、研磨剤及び洗浄剤、コーティング、含浸/補強材(湿気、真菌保護用)等だ。

有害PFASの主な汚染源としては、国内では基地、廃棄物、PFAS製造工場等が挙げられている。特に日本では基地周辺から高濃度で検出される事例が多く、これは航空機や弾薬のための泡消火剤の漏れや消火練習等が原因とみられている。

基地等汚染源周辺の住民や水源に汚染源が影響する住民の血液検査を行った所、欧米での指標値(2ng/mL未満)を遥かに越える検査結果が大多数で、多くの住民が動揺している現状だ。高濃度の検査結果の住民も少なくない。井戸水や水道水が曝露経路とされている。特に高濃度の検査結果が出た住民の中には、脂質異常、流産、難妊化、肝機能障害、甲状腺疾患など、アメリカの疫学調査で「PFASによるリスク増大」とされている症状の方も多く、今後原因究明、現状把握が急がれる状況だ。

米環境保護局(EPA)は今年4月、飲料水に含まれる有害PFASの規制値を各4ngと厳しく定め、日本は暫定目標値として計50ng、英、独、WHOは各100ngとしている。

PFAS汚染問題の最優先事項の一つが、これ以上環境中に有害PFASを出さない事だ。だが忌々しき事態として、昨年の米軍横田基地における泡消火剤漏出事件では、この泡消火剤は、PFASの国際的な規制を受け米軍が導入を進めてきた代替品にも関わらず、高濃度の有害PFASが検出され、実際はまだPFOSとPFOAを使用し続けている様子だ。さらに横田基地では有害PFASが高濃度に含まれた、140万リットルも高濃度汚染水の処理に困っているという。日米政府、また官民の力を合わせて、まずはこれ以上の環境汚染を食い止める対策が急務だ。

|

|

2024年6月30日

太陽光パネル価格急落の功罪

世界の脱炭素への動きが数字にも表れてきたようだ。英国の著名シンクタンクによる2023年の世界発電調査によると、長い期間主役だった化石燃料は、2022年を発電のピークとして、2023年以降は“化石燃料減衰の新しい時代”が始まり、代わりに風力と太陽光発電が伸び始めるという。

とはいまだ化石燃料は世界の61%を占め、風力と太陽光は世界の12%に過ぎないが。

そんななか、今太陽光パネル市場が大きく混乱している。

23年の世界の太陽光パネル市場は前年比65%増と急拡大したが、中国での急速な生産能力の拡大により、過剰生産となって需給バランスが崩れ始めているようだ。24年は多くても12%増、場合によっては0%増になる可能性もあるという。

現在中国のソーラーパネル価格は昨年から42%下落し、欧州では安価な中国製品が流入し、太陽光発電事業者の事業縮小や撤退が相次いでいるそうだ。日本も20年前に同様の経験をし、現在ほとんどのメーカーが国内生産から撤退している。

先月のイタリアでのG7首脳声明でも、中国が電気自動車や太陽光パネルなどを安い値段で過剰に輸出している問題に懸念を表明した。

現在、太陽光パネルの全製造段階での中国シェアは80%を超え、世界は2025年までに太陽光パネル生産の主要な構成要素の供給の95%近くを中国に依存するという試算もある。

太陽光パネルの価格破壊が、世界の太陽光発電普及の原動力となる可能性もあるが、それが中国の益々のシェア拡大の原動力にもなるのだ。

一方今月上海で開催された、世界最大の太陽光発電展示会では、中国の太陽光パネル製造業界は、設備過剰で製品価格が急落に対し、政府に早急な投資抑制策や業界の協力を訴えた。

|

|

2024年5月31日

浮体式 洋上風力発電の現状

飛行機から海を見下ろすと、洋上に都庁位の風車が数十基集まっている光景を見る時代も遠くなさそうだ。

洋上風力には着床式と浮体式に二種類があるが、日本では着床式の適地である遠浅の海域は限られるために、日本の脱炭素の目標達成には、適地が広大にある浮体式の普及が欠かせない。

浮体式洋上風力といえば、福島沖で、復興予算600億を投じて作られた洋上風力発電が、2020年に完全撤退した負のイメージがいまだ強い。ただこれはそもそもエネルギー事業計画として経済性や技術レベルの合理性を考えずに、復興予算の勢いで作られた杜撰な計画だったというのが大方の専門家の見方だ。日本での浮体式洋上風力自体の計画が否定される訳ではない。

現在稼働する浮体式の洋上風力は、長崎県・五島列島沖と北九州市沖の2基だけとなるが、経済産業省は、いよいよ今月中に浮体式洋上風力の実証事業区域を選定する。候補地としては、北海道の①石狩市浜益沖、②岩宇・南後志地区沖、秋田県の③南部沖、愛知県の④田原市・豊橋市沖の4区域で、この中から2区域を選び、本年度から実証事業を始め、2030年代には導入を本格化させる考えだ。大規模な浮体式洋上風力の導入を見据えて、風車は1基当たり1万キロワット以上を条件とした巨大プロジェクトになる。

自然エネルギー財団の孫正義会長は、普及の初期段階として、2030―31年に50万キロワット級の浮体式洋上風力発電所2カ所を商業運転させるよう提言している。これは1万キロワットの風車50基を2か所作る事で、1基自体の高さは都庁位あるので、かなりの壮大なプロジェクトだ。同財団は「50万キロワットにしないと課題が具体化しない。1基でできたことが50基でできるとは限らず、風車の製造から輸送、海上での設置作業を考えると1基と50基では工程が異なる。」とその必要性を力説する。

今年3月には排他的経済水域(EEZ)へ洋上風力の展開を可能とする改正法案が閣議決定され、エネルギー関連14社は「浮体式洋上風力発電技術研究組合」を設立、また4月に訪米した岸田首相は、バイデン大統領との共同声明で、浮体式洋上風力発電を推進する米国のイニシアチブに加わると表明するなど、浮体式洋上風力普及へ急速に舵が切られている状況だ。

|

|

2024年4月30日

カーボン・クレジットの最新動向

カーボン・クレジットとは、CO2等の温室効果ガス削減量を貨幣価値に変えて信用取引を出来るようにする制度だ。

クレジットは国連や政府の公的機関が認証する「公的クレジット」と民間団体が認証する「ボランタリークレジット」の2種類に分かれる。日本では、経済産業省・環境省・農林水産省が運用する「J-クレジット」が主流で、国内でも浸透してきたようだ。世界全体を見ると、発行量の約6割が「ボランタリークレジット」で、市場は10年間で約100倍になるという試算も出ている。

CO2削減が、民間企業同士の取引基準ともなりつつあり、既にアップル等の部品調達では厳しいCO2削減が設けられている。また業界ルール、投資家、採用等からも、CO2等の温室効果ガス削減量への圧力や影響は大きく、カーボン・クレジットに頼るケースはより多くなりそうだ。

特に日本では2026年度から排出権取引が本格化し、2028年度から特定CO2排出の高い業界への炭素税賦課制度も始まるので、これらCO2排出分への相殺にもカーボン・クレジットが使われるだろう。

カーボン・クレジットの買う方法は2種類あり、クレジットを生み出す所から直接買うか、取引所から買うかだ。取引所には昨年10月に開設された東京証券取引所の「カーボン・クレジット市場」や民間企業が運営する取引所が数か所生まれている。東証の「カーボン・クレジット市場」は今年3月までの累計売買高が21万トンと、まだ様子見の状況と言える。世界最大の取引所CBLMarketの昨年の1日の最高取引量が、213万トンにもなるからだ。今後「J-クレジット」以外のクレジットも取引可能するなど、取引活性化に向けた土台作りに奮闘している。

|

|

2024年3月31日

洋上風力の現状

政府は日本の脱炭素の柱の一つを洋上風力発電としている。2040年までに最大で、原子力発電所45基分程度に相当する4,500万kWまで増やす目標だ。現状は500万kWに留まる。

洋上風力の設置海域を、現行の日本の領海内から、排他的経済水域(EEZ)内にも広げるための「再生可能エネルギー海域利用法」の改正案を閣議決定し、今国会での成立を目指している。

洋上への風車建設は、陸上より手間が多いが、洋上は風況が良く風の乱れが小さい、搬入等の土地や道路の制限がない、騒音問題も起きない等とのことで、大型風車の大規模導入に適しているのが利点だ。

世界でも、Amazon社がイギリスの洋上風力発電所から年間700GWh相当(14.7MWの趙大型風車を95基設置計画)の購入契約を結ぶ等、大規模洋上風力計画のニュースが連日飛び込んでくる。

日本では既に政府の洋上風力発電所大規模入札第3弾の手続きが始まり、洋上風力関連産業の技術開発も着実に進んでいる。

風力産業では、日本で大型風車メーカーはないこともあり、政府目標として、着床式での基礎製造、設置、電気系統、運営・保守等、サプライチェーン全体で「国内調達比率6割」が目標だ。

すでにJFEエンジニアリングでは、着床式基礎構造物で、これまで培ってきた溶接、厚板加工の集大成として世界最高の製造技術態勢が確立できたと発表した。

洋上風力は着床式の他に浮体式の風車がある。浅い海域が少ない日本では着床式よりも浮体式の導入余地が大きいとされ、今月風力産業界でも「浮体式洋上風力技術研究組合」が設立され、今後浮体システムの設計基準・規格化、大量・高速生産、大水深での各種対応等の技術開発を進めていく。

NEDOは、今後浮体式洋上風力の実証する海域を2カ所程度に絞り、5月に事業者決定、24年度から30年度の期間中に、環境アセスメント、基本設計、設備の製造や組み立て、試運転、発電を始める想定だが、世界の脱炭素や洋上風力の潮流から遅れをとらないために大幅な前倒しが必要となりそうだ

|

|

2024年2月29日

ベロブスカイト太陽電池の現状

日本のGX政策でも一丁目一番地に位置付けられ、次世代太陽電池の本命とも言われている「ベロブスカイト太陽電池」、従来の太陽電池の材料であるシリコンの代わりに、ペロブスカイト結晶と呼ばれる化合物を極薄のフィルムに塗布し作られる。

安価、軽量、薄型、フレキシブルのため、設置場所の大幅な拡大や多様な製品が製造出来ることが利点だ。しかも発電効率も高く、主要材料は日本の生産が世界シェア第2位のヨウ素という、多くの利点を持った太陽電池だが、まだ現時点では、製品としては耐久性と安定性に課題があり、品質を一定に保つ製造技術や量産を可能にする製造プロセスも確立されていないので、国内外の研究開発が激化している現状だ。

ペロブスカイト太陽電池の世界市場は、2023年から2031年までに、収益増加が約5.6兆米ドルから60兆ドルになるという試算(Astute Analytica)がある。

現状の太陽電池市場や技術を抑えている中国は、研究者も特許出願数が最多で、ペロブスカイト太陽電池市場にも大きな影響力を与えそうだが、日本は耐湿性や耐紫外線性などに優れたフィルムを供給している優れた素材メーカーも多いので、それらのフィルムを生かして耐久性や安定性に優れた安価な太陽電池を作れれば、世界市場でも大きなシェアを取れるチャンスはありそうだ。特に性能評価法等の標準化をリード出来れば、日本製品は優位になるので、官民挙げての世界に向けた積極的な動きが勝負となりそうだ。

|

|

2024年1月31日

GX経済移行債の入札開始 日本のGX始動へ

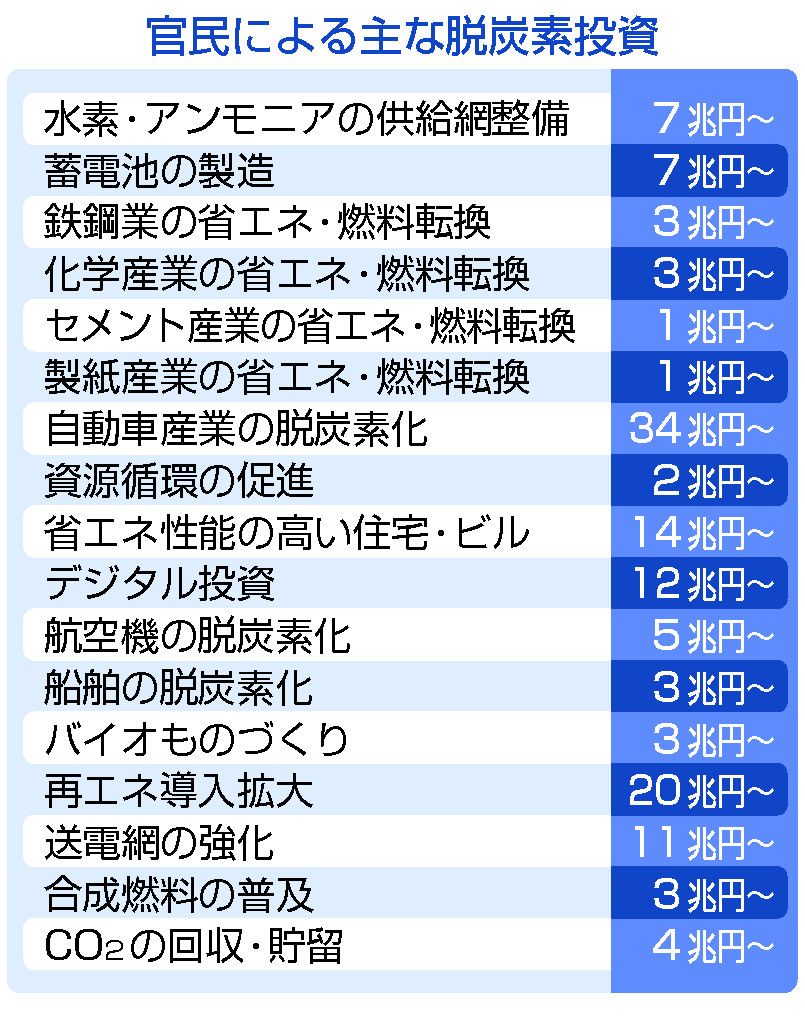

日本で2050年カーボンニュートラル実現のためには、今後10年間で官民合わせて150兆円超の脱炭素投資が必要と政府は推計している。

そのうち20兆円を政府が支援し、その財源を「GX経済移行債」の発行で賄うが、いよいよ来月2月14日から「クライメート・トランジション利付国債」として入札が行われる。

世界初の移行(トランジション)国債だが、多くの金融専門家は移行国債の今後に楽観視している様子だ。ただ投資家はグリーンウオッシュ(見せかけの環境対策)リスクには敏感なため、脱炭素に有効な使い道の選択とその詳細な情報公開は成功の必須条件となるだろう。

政府の20兆円のうち13兆円分については昨年12月に分野別の大まかな配分を下記の通り決めた。

・水素の普及に、15年間で3兆円、ガス等の価格差補填等に。

・鉄鋼・科学に、10年間で1.3兆円、製造過程の脱炭素化等に。

・再生エネルギーに、10年間で1兆円、薄型太陽電池や洋上風力等に。

・家庭に、3年間で2兆円、断熱窓や高効率給湯器普及等に。

「GX経済移行債」の償還の財源として、28年度から化石燃料輸入業者に賦課金を徴収、また26年度から排出権取引を本格化させ、2033年度からは発電事業者に排出枠を割り当て負担金を徴収する予定だ。

|

|

2023年12月29日

COP28の主な合意事項

今月アラブ首長国連邦(UAE)にてCOP28が幕を閉じた。

COPでは、世界の平均気温上昇を産業革命前より1.5℃以内にするのが目標だが、世界気象機関は、COP28初日、今年の世界の平均気温は産業革命前より1.4度高くなると発表、温室効果ガス(GHG)の濃度も過去最高と、厳しい現実の中での開幕となった。今回のCOP28で決定した主な事項は下記の通り。

・成果文書に初めて「化石燃料からの脱却」が盛り込まれる。

・2030年までに再生可能エネルギーの発電容量を3倍にする。

・2030年までにエネルギー効率の改善率を世界平均で2倍にする。

・ロス&ダメージ基金への復興基金に各国より1150億円余りが拠出された。

・開発途上国に2030年までに年間約1兆ドル、2050年までには年間5兆ドルの拠出が必要。

・1.5℃目標達成には、2025年を頂点にピークアウト、2030年▲45%、2035年▲60%が必要。

現在8割を化石燃料に依存する世界のエネルギー状況のなか、エネルギー事情、経済規模、政治体制が違う198ヵ国が、化石燃料からの脱却を決めた事は、歴史的な合意と評価出来る。

ただ脱却の時期は各国に任せているので実効性は疑問が残る。何よりCOP28の各種合意事項や目標と、各国の実現可能性との間に大きな乖離があるのが現実だ。特に化石燃料に依存する発展途上国の脱炭素には、先進国からの巨額な資金が前提となるが、その目処は立っていない。先進国自身ですらあと6年で再エネの発電容量を3倍に出来るか等大きな疑問だ。これらの乖離をどう埋めるかが今後の課題である。

|

|

2023年11月30日

脱炭素 最新の動き

今月30日から国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)がアラブ首長国連邦(UAE)で開かれる。

今年は5年に一度実施される全体としての脱炭素の進捗状況評価(グローバル・ストックテイク)の初めての年で、各国の進捗状況の報告に注目が集まっている。

日本もCOPに備え数ヶ月に一度だったGX(グリーン・トランスフォーメーション)実行会議が、今月は2回も開催され、脱炭素政策の遅れを取り戻しに躍起だ。

GC実行会議では、脱炭素投資の資金となる「GX経済移行債」については来年2月に発行と決定、23年度に最大1.6兆円発行する予定。今年末までに水素や原子力、鉄鋼など分野別に今後10年間の投資戦略をまとめて、来年度の当初予算案に盛り込む事業も決定する方向だ。

二酸化炭素の排出量の削減分を売買するGXリーグ「排出量取引」には、既に排出量の4割に当たる500社超が参加しているが、移行債による投資等の支援を受けるためには、GXリーグへの参画を求める事に決まり、今後参加企業は増えそうだ。

日本経済新聞は、脱炭素経営ランキング「GX500 2023年版」を発表、ソフトバンクを首位に、NTT、NTTデータ、セイコーエプソン、リコーと続いた。

これら「産業GX」の加速のみならず、一般家庭の「くらしGX」にも力を入れていく方向で、断熱窓、ヒートポンプ等の高効率の給湯、次世代乗用車への買い替え等の支援も強化していく方針だ。

|

|

2023年10月31日

GX政策 最新の動き

日本のGX(グリーントランスフォーメーション)政策の目玉の一つが10年間に渡る20兆円規模の国からの投資だが、その財源は世界初の国による「トラジション・ボンド」(移行債)の国債発行で賄う。

トランジションボンド(移行債)とは、グリーンボンド(環境債)と異なり、現状グリーンとは呼べないが将来的に脱炭素効果が見込まれる事業を対象とする。

政府はその正式名称を「クライメート・トランジション・ボンド」と決定し、2023年度は1.6兆円発行する予定だ。

ただ金融の専門家からは、「移行」の定義が世界共通でなく、海外投資家が投資に躊躇するとの懸念も指摘されている。特に次世代原発の開発や石炭発電のアンモニア混焼等は、グリーンボンドでの実績はないが、移行債には入る可能性十分出てくるからだ。

政府は、「クライメート・トランジション・ボンド」の投資先を議論する専門家会議を近く立ち上げる予定。大学教授やコンサルタント、金融関係者らで構成し、再生可能エネルギーや蓄電池、自動車、鉄鋼など分野別の脱炭素に向けた投資戦略を協議する。

また排出量取引も今月動き出した。

東京証券取引所ではカーボン・クレジット市場が開設、電力会社、金融機関等の民間、地方公共団体等、188者が市場に参加した。同市場では、再エネ利用でのCO2削減量や、森林管理での吸収量を国が認証する「J-クレジット」を売買する。

民間企業が運営する排出権取引所「Carbon EX」も今月スタート。日本・海外のボランタリーカーボンクレジット、J-クレジット、非化石証書の電力証書等、幅広い種類を取り扱えるのが特徴で、既に300社以上登録、登録クレジットは130万トン以上と活況だ。SBIホールディングス等が運営する。

|

|

2023年9月30日

グリーン水素の最新動向

政府は水素やアンモニアのサプライチェーン(供給網)の構築に向け、10年間で全国8カ所の拠点を整備する方針だ。今月北海道知事が苫小牧を候補地として表明する等、全国各地で拠点への立候補に向けた準備が進んでいる。

一方で世界の水素供給の動きのニュースを見ると、規模もスピードも桁の違うニュースが飛び込んでくる。

現在、グリーン水素生産量では米国がトップだ。グリーン水素とは、再生可能エネルギー等、製造時にCO2を排出しない方法で作られた水素。2030年時点でグリーン水素供給で世界をリードするのは米国、オーストラリアに加えスペインだと言われている。

米国では、再エネの余剰電力を水素に変換し長期保存する動きや、米国政府の燃料電池車に対する多額の補助金等が後押ししているようだ。連邦政府は、水素について「1 Decade 1 Kilogram 1 Dollar(10年以内に1キロあり1ドルで販売)」という方針で、これは現在のガソリンよりも安い。

中東の石油産出国もペルシャ湾岸諸国も石油の後は、世界の水素市場をリードしたいと考えているようだ。サウジアラビアでは、総工費約1兆2400億円をかけて紅海に世界最大級のグリーン水素生産施設を設置する。1日600トンのグリーン水素が製造する予定だ。民間の韓国SKグループはカナダで2兆1900億円規模のグリーン水素プロジェクトの用地を確保したという。

世界が脱炭素社会へ舵を切っている中、グリーン水素が世界のエネルギーの主役になるにはまだ多くの壁が存在するが、グリーン水素は、日本が海外にエネルギーを頼らないで済むというチャンスも含まれているので、官民含めて、グリーン水素社会の構築の是非について、本気で向き合う事が必要だ。

|

|

2023年8月31日

GX関連 2024年度予算案

政府は今月23日、7回目のGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議を開催し、2024年度に計1兆2千億円を超えるGX分野の概算要求案をまとめた。複数年度にわたり、各国の制度・技術動向を見据えて、「総額2兆円超+事項要求」を内容とする、戦略的で予見可能性をもった予算要求とうたっている。

予算の大きい順として、

水電解装置、蓄電池、ペロブスカイト型太陽電池、洋上風力発電設備、パワー半導体等、革新的脱炭素製品等の国内サプライチェーン構築支援に7,207億円

既存住宅の高断熱窓やヒートポンプ等の高効率給湯器等の導入支援に 1,484億円

EV、PHV、FCVの導入支援、トラック、バス等の事業者向け基礎充電設備の導入支援に1,417億円等

概算予算の要求案のみならず、成長志向型カーボンプライシング構想の実現、GX経済移行債の発行、GXリーグ・排出権取引市場の構築のための方向性を発表、先行している米国やEUのGX戦略に伍する、新たなGX政策も実行していく方針だが、欧米に比べて、具体的、現実的な予算要求内容や方針はまだ打ち合出せていないのが現状だ。

|

|

2023年7月31日

合成燃料(e-fuel)の現状

EUが2035年以降、合成燃料(e-fuel)限定でエンジン車容認したことにより、経済産業省は二酸化炭素(CO2)と水素でつくる「合成燃料」の商用化の目標を2030年代前半に前倒しした。

合成燃料のメリットとして、下記が挙げられる。

・CO2は出すがCO2が原材料なのでカーボンニュートラル

・車、船、飛行機等、既存の内燃機関エンジンが利用可能

・ガソリンスタンド等、既存の供給インフラ設備が利用可能

合成燃料は主にENEOSや出光興産等の石油元売り大手で研究開発が進んでおり、日揮も2030年までに合成燃料生産に使う触媒を量産すると今月発表、また合成燃料の導入促進に向けた官民協議会が発足している。

課題となっているのが、製造技術が未確立なのと高コストだ。ただ革新的な製造技術としてさまざまな方法が研究開発の段階にあり、製造効率の高い技術が研究目標とされている。今後自動車が電動化されるまでのリリーフ役、また電動化が難しい航空機や船舶中心に利用されるとも言われているが、革新的な技術開発によっては、内燃機関の共存の道を開く可能性もありそうだ。

|

|

2023年6月30日

水素基本戦略を6年ぶりに改定

政府は今月「水素基本戦略」を6年ぶりに改定、GX推進法でも水素の製造、活用は脱炭素の柱の一つであり、「脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の“一石三鳥”をなしうる産業分野」と位置付けている。水素の利点としては、燃やしてもCO2を出さない、再エネで水素を製造して貯蔵可能、また水素で発電等出来、脱炭素社会は“再エネ+水素”の社会との考えもある。

水素基本戦略の主なポイントは下記の通りだ。

・官民合わせて15年で15兆円の投資

・水素供給量を現在200万トンから2040年までに1200万トン

・水素産業戦略として、水電解装置等9分野を指定し、水素産業競争力強化

世界各国における水素製造や利用の取組は下記の通り日本より本格的な状況だ。

・米国は国家クリーン水素戦略にて2030年までにクリーン水素の製造を1000万トン

・欧州委員会も2030年までにクリーン水素の製造を1000万トン、加えて1,000万トンのグリーン水素を域外から輸入

・水素製造の先進国カナダでは、2030年までに水素の国内供給量を年間2,000万トンに拡大

ただ前回2017年の基本戦略での各目標が全て未達成だったため、今回の水素基本戦略では、水素ステーションや燃料電池車導入、生産コスト、水素供給量等の国内製造率やクリーン水素割合等の具体的な数値目標がないが、単に数値目標に止まらない、世界の水素情勢に負けない、本腰の官民含めた取り組みが必要になりそうだ。

|

|

2023年5月31日

GX推進法、今月国会で成立も、欧米との差が顕著に

産業革命前からの平均気温が1.5℃を超えると、加速度的に気候が変動し、深刻な脅威が予測されているが、今年3月国連IPCCの発表では既に1.1℃上昇し、2015年の国際的枠組みであるパリ協定での温室効果ガス削減目標を各国が達成出来たとしても、近い将来に1.5℃に達する可能性が高く、今後10年の人類の選択と実施される対策が数千年にわたり影響を与えると公表した。国連総長は「全ての先進国は2035年までに、その他全ての国々は2040年までに、温室効果ガスの排出量を正味ゼロの発電を確保すること」と呼びかけている。

日本でも今月、通称「GX(グリーントランスフォーメーション)推進法」が成立した。正式名称は「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」である。

法案内容としては、

①国は20兆円を再生可能エネルギー、電気自動車、蓄電池、水素・アンモニア、省エネ技術等、脱炭素化に支援。

②20兆円の財源として「GX移行債」を発行。

③「GX移行債」の返済財源として、2028年から化石燃料の輸入業者等に「賦課金」と、2033年から電力会社などに排出枠買取れせる「排出量取引」を導入。

④「賦課金」や「排出量取引」を一元的に執行する経済産業省管轄の「GX推進機構」を創設。

経済産業省が作成したこの法案のスキームに心配されることが4点だ。

①リスクを含むスキーム

原発や火力も対象のGX移行債の買い手がつくか、賦課金や排出量取引のみで返済可能か、スキーム作成からGX推進機構での仕切りまで一つの省で偏らないか

②石炭アンモニア混焼等、脱炭素の方向性の判断

莫大な脱炭素への労力や投資の方向性に間違いはないか、先のG7気候・エネルギー・環境大臣会合でも石炭アンモニア混焼が批判対象に

③2030年の排出削減目標(13年度比で46%削減)が達成出来るスキームか

欧米諸国が2030年までに削減目標をさらに高め、かなり詳細で具体的な脱炭素スキームに更新している中、この法案のスキーム内容は量質共に抽象的で詳細が未決定

④脱炭素技術開発や市場拡大で欧米に劣後しないか

欧米諸国が、2020年代に脱炭素技術開発や市場拡大を集中させるのに対し、日本のスキームは2020年代を、実質的には脱炭素経済への助走期間としている。

日本の現在のエネルギー事情や経済活動の安定、国民生活を十分考慮したスキームであるが、欧米諸国が脱炭素経済への転換をより早めた現在、20兆円の予算を持つ旗振り役の政府は、新たな的確かつ迅速な対応を余儀なくされている。危機感を持つ先進的な企業は既に対策を進め始めている。

|

|

2023年4月30日

生物多様性のCOP、日本も閣議決定へ

昨年末、カナダのモントリオールで開かれた「国連生物多様性条約の第15回締約国会議(COP15)」では、2030年までに地球上の陸域、海洋・沿岸域、内陸水域の30%を保護(30by30)や食料廃棄を半減等、画期的な合意で閉幕したが、これらを踏まえて先月日本でも「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣議決定された。

COPと言えば「気候変動枠組条約」が有名だが、そもそもCOP(Conference of the Parties)とは締約国会議の略で、国際社会には多くの条約があり、環境分野では湿地保護の「ラムサール条約」や絶滅のおそれのある動植物の国際取引を規制する「ワシントン条約」のCOPがある。

国家戦略のとしての概要は、環境省と企業、金融、市民団体等の連携を強化し、五つの基本戦略を軸に、2030年までに陸域と海域の各30%の保全(30by30)を目指しながら、自然に配慮した企業経営を促し、経済成長にも繋げたい考えだ。30by30のアライアンス参加者の目標数を500に引き上げ、企業価値の向上や地域活性化も目指す。また生物多様性を保全する民有地などを「自然共生サイト」として、年内に100カ所以上の登録を目標とする。これは「30by30」の世界目標に対し、日本は国立公園など、陸20.5%、海13.3%にとどまるので、目標達成には民間の取り組みが不可欠となるからだ。

|

|

2023年3月31日

GX法案&予算が国会通過、明日新年度よりスタート

今月28日、令和5年度予算が国会で成立、過去最大の114兆円となり、GX(グリーントランスフォーメーション)関連予算も目玉の一つとなった。新たな国債「GX経済移行債」を明日新年度から10年間発行する。

主な各省の新年度GX関連予算は下記の通りだ。

経済産業省は、脱炭素関連の企業の技術開発を支援する国の基金を4564億円に積み増し、電気自動車や燃料電池車の購入、充電ステーションの設備導入補助に300億円。

国土交通省は、省エネ住宅購入への融資金利引き下げ優遇措置や建物の脱炭素を進めるために980億円。

総務省は、地方の脱炭素化の取り組みを後押しする新たな支援制度の創設に、1000億円。

環境省は、事業者の電動トラックやタクシーの導入支援等に136億円。

予算配分からもGXスキームが経済産業省主体であることが分かる。

「GX推進法案」も今国会で成立、企業が削減した二酸化炭素排出量に値段をつけ、削減目標を達成できなかった分を排出量取引市場から買い取らせたり、化石燃料を輸入する電力会社や石油元売り会社などに対して排出量に応じて賦課金を求める「カーボンプライシング」を5年後の令和10年度から実施する。

|

|

2023年2月28日

GX基本方針等が閣議決定、関連法案改正へ

政府は今月GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた基本方針及び電気事業法等の改正案を閣議決定し、通常国会に提出した。ポイントは下記の通り。

・原子力基本法を改正、原発の活用を「国の責務」に

・原発60年超も運転可能に(停止期間を除外可能に)

・廃炉決めた原発敷地内での建替えを具体化

・再生エネの導入を加速するために送電線増強

・GX債を23年度から10年間発行、計20兆円規模を調達

・50年度までに償還を終えるためカーボンプライシングを導入

・23年度から企業が自主的に参加する排出量取引を試験的開始

・28年度に化石燃料の輸入業者を対象に炭素賦課金を導入

今回の改正案は、2011年の福島第一原発事故を受け、原発の運転期間制限や新増設中止等のこれまでの原発政策の大きな転換点となる改正となった。一方で原発事故後、10年以上築きあげてきた原発政策を半年もかけずに大転換するのは拙速との専門家も少なくない。原発の重大事故発生のプロセスに詳しい専門家は、運転期間60年延長においても、原子炉規制委員による原子炉容器の検査が不十分だと、安全面からの運転延長認可取り消しを求める行政訴訟を起こしている。現在は世界的にも53年が最長の実績だ。

2050年現実的に日本でカーボンニュートラルを実現させるには、全ての既設原発を再稼働し、運転期間を60年超としても、10基弱の原発新設が不可欠だという。一方で福島第1原発の事故で一つの地域を失った地震国日本が、「グリーントランスフォーメーション」に原発を入れる事自体、非論理、非倫理との意見も根強い。今回、原発運転延長可能、運転期間は経産省が決定可能、新原発可能への方針転換等、経産省の強いリーダーシップの印象を受けるが、今後国民全体で注視していく必要がある。

|

|

2023年1月31日

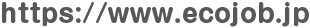

朗報!オゾン層回復の見込み

オゾン層が数十年後には回復する可能性があるとする「オゾン層破壊に関する科学的評価」報告書が国連から公表された。

地球全体を覆うオゾン層は、生物に有害な太陽からの紫外線の大半を遮る。1970年代から冷蔵庫の冷媒、発砲断熱材、エアコン、スプレー缶などに使われた化学物質「フロン類」がオゾン層を破壊し続けた結果、1985年にはオゾン層が極端に薄くなった穴「オゾンホール」を南極で確認、オーストラリア南部等では直射日光を浴びてはいけない条例等が制定される程の深刻な事態となった。

直ぐに国際的な取り組みが行われ、1989年「フロン類」などオゾン層を破壊する物質の生産と消費を禁止する「モントリオール議定書」が、国連では初めての全会一致、約200ヵ国で批准され、結果としてオゾン層破壊物質の約99%が削減された。

現在のこの国際的な規制が継続されれば、オゾン層は南極で2066年頃、北極で2045年頃、その他の地域では2040年頃までに、オゾンホールが発生する前の1980年の値まで回復するとのことだ。

一方で、今回で10回目となる報告書では、人口の多い熱帯・中緯度地方の成層圏下部のオゾン層が予想外に減少していることも指摘された。また近年フロン類の一種であるCFC-11(クロロフルオロカーボン)の放出量が増加していた問題で、英国大学の科学者チームが、中国の東北地方で新たに排出されていることを突き止め、科学誌「ネイチャー」に掲載している。この地域からのFCF-11放出量は、2014~17年には、2008~12年と比較し110%増加したという。

このままオゾン層の改善が続くと保証されているわけではないと報告書は警告している通り、回復の実現には国際社会における「モントリオール議定書」の徹底的な遵守、圧力、監視が必要になりそうだ。

「国際社会が団結すればプラスの効果があり、この成功は地球温暖化への取り組みにも力強い前例になる」と国連もコメント、一つの環境破壊物質の規制と、全ての産業や生活と関わる脱炭素とは同列には出来ないが、まずはオゾン層の回復の実現を、国際的な取組みで地球環境問題が解決可能な成功例とする必要がありそうだ。

「オゾン層破壊に関する科学的評価」報告書は国連環境計画(UNEP)が世界気象機関(WMO)や欧米政府機関と共同でまとめられた。

コペルニクス大気監視サービス(CAMS)「南極のオゾンホールの大きさの変動、特に2019年から2021年にかけての変動は、気象条件によるところが大きいが、南極のオゾンホールは2000年以降、面積と深さが徐々に改善されている。」

|

|

2022年12月31日

日本版の排出権取引&炭素税、実施へ

日本政府は、2050年「カーボンニュートラル」、2030年「地球温暖化ガス46%削減」実現のため、①原発の本格的推進、②カーボンプライシング(CP)の実施、③巨額の投資政策の3つに完全に舵を切ったようだ。

政府の脱炭素戦略の司令塔である「グリーントランスフォーメーション(GX)実行会議」にて、岸田首相は上記基本方針を発表、意見公募を経て、来年2月に閣議決定を目指している。

①の原発推進では、現在停止中の安全審査に合格した原発を順次再稼働、また福島原発事故後、原発の新増設・建替えを凍結してきた方針を改め、廃炉原発を次世代型の原子炉への建替え、また現在最長60年の上限に例外を設け寿命を延ばす方針。

②のCPでは、2023年度から日本版CPを段階的に導入する方針を決め、CO2排出枠を売買する「排出量取引制度」と、エネルギー企業に対する「炭素賦課金」の2本柱だ。

22年9月から有志企業によりテスト運用されている排出量取引市場(GXリーグ)は国内CO2排出量の4割を占める約600社が参加しており、政府はこのGXリーグを段階的に発展させていく。

賦課金については、2028年度から化石燃料を輸入する電力会社や石油元売り会社などに一定の負担を求める制度を導入する。

③の投資では、政府は今後10年間に20兆円、官民合わせて150兆円を脱炭素の取り組みに投資する目標を掲げた。具体的には政府は新たな国債「GX経済移行債」を今後10年間で20兆円程度発行し資金を調達する。将来の取引市場の運営や賦課金の徴収などを担う「GX経済移行推進機構」を新たに創設し、そこでのCP関連の収入を償還財源に充てる制度だ。

今回の一連の穏やかなCP導入は、これまで議論を積み重ねていた環境省でなく経産省が設計しために、現在の日本の産業にとって打撃とならず、導入しやすい配慮がなされている。このことは、企業の排出削減やエネルギー生産性を高める努力を遅らせ、かえって産業構造転換を通じての経済成長を遅らせるという専門家の指摘もある。

|

|

2022年11月30日

COP27 ウクライナ危機による後退免れる

エジプトで開催されたCOP27(国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議)は、長年先進国と発展途上国の間で大きな問題であった気候変動による被害を受けた発展途上国の「損失と損害」を支援する基金設立で歴史的に合意し、今月20日に閉幕した。

一方で温室効果ガス排出量の削減目標引き上げや化石燃料の段階的削減について進展はなかったが、ロシアによるウクライナ侵攻で危惧された後退もなかったと言える。

これまでのCOPでは、産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑えるために、2030年までに二酸化炭素排出量を2010年比で45%削減し、2050年までに二酸化炭素排出量を正味ゼロ(カーボンニュートラル)の目標が掲げられていたが、現状では逆に2030年までに10.6%増える見込みのことから、30年の排出量を19年比で43%減らす目標が示された。

再生可能エネルギーに30年までに年4兆ドル規模の投資が必要との見方が示され、化石燃料からの雇用転換など「公正な移行」も重要視された。

またウクライナは、ロシアによる侵攻後後の温暖化ガス排出量の算出し、人だけでなく、地球環境にも甚大なダメージを与えていることがCOP27で指摘された。

|

|

2022年10月31日

カーボンプライシング、現実味を帯びる

これまで日本では絵空事と見られていた排出権取引や炭素税等のカーボンプライシングが現実味を帯びている。今月の政府の第3回GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議においても、「成長志向型のカーボンプライシング」を一丁目一番地に挙げるなど政府の本気度が伺えるが、下記現実化に向けた環境が整ってきているのが大きな要因だ。

一、政府は脱炭素支援の財源のため「GX経済移行債」を発行し、その償還にカーボンプライシングでの税金を当てる支援と税の一体型政策

一、排出権取引もEUに加え、中国・韓国も導入する等、国際的にカーボンプライシングの導入が現実化

一、産業界や国民が気候変動の危機を体感し、日本の2030年度までに炭素排出量46%削減の公約達成への理解の高まり

つまり、脱炭素への国際的な強い潮流と国際公約の義務のため、脱炭素財政支援を行うなら、その財源のカーボンプライシングもやらざるを得ないと政策が策定され、産業界や国民も反対しにくい環境になりそうだ。

また導入前に各企業がGXに取り組む期間を設け、最初は低い負担で導入し、徐々に引き上げていく等、企業や国民の急激な負担を和らげる方針も、導入の現実性を高めている。

|

2022年9月30日

【環境ニュース】ヨーロッパ、代替エネルギーの現状と進路

EUはこれまでガス需要の46%をロシアから供給を受けていたが今は9%まで激減している。

その代替エネルギーとして、短期的には石炭火力発電や原子力の利用で補い、LNGのタンカー輸入計画も急増中だ。

ドイツ、英国、オランダ、オーストリアでは石炭火力発電の閉鎖を中止、また東ヨーロッパを中心に老朽化が問題にもなっていた原発の再開計画が進む。ドイツのLNGターミナル建設は、今年末から運用が見込まれ、来年以降更によりターミナルを増やす予定だ。

EUは冬に備えて在庫を積み増しており、10月末貯蔵能力の80%の在庫目標が既に83%を達成しているという。

ただ現実的には、今秋からガス不足が予想され、冬の寒さが厳しくなる場合や、さらなるロシアの供給が削減された場合は、備蓄により今年は冬を越せたとしても、来年以降の備蓄が無くなり、エネルギー需給のひっ迫は何年も続く可能性がありそうだ。

LNGの獲得競争は激化し価格は高騰しているが、ドイツは家計と企業の基本的電気料金の凍結措置を講じ、トラス英新首相は家計のエネルギー料金の2年間の凍結を発表等、ヨーロッパ各国は、政府の資金援助と介入で、国内のエネルギー高騰に対処しているようだ。

EUは、短期的には石炭火力の利用で、気候変動に関する国際連合枠組条約(COP)での約束を破り、特に発展途上国等への信用は失いそうだが、今月欧州議会では、2030年再エネ比率の目標を現行の「少なくとも32%」から「少なくとも45%」に引き上げることで合意し、中長期的には脱炭素の目標に揺るぎがない。

ヨーロッパ各国は、直近のエネルギー不足問題に薄氷を踏むように対応しながら、ウクライナと共にロシアと戦うことを選択し、脱ロシアと脱炭素の道を揺るぎなく進んでいる様子である。

【良記事選】

|

2022年8月31日

【環境ニュース】GX実行会議が日本の指針に

GX(グリーントランスフォーメーション)という言葉が、日本の一つの指針となりそうだ。化石燃料の経済・社会、産業構造を、脱炭素エネルギーの経済社会システムへの変革を意味している。

内閣によるGX実行会議が、岸田首相や関係大臣等出席のもと、先月今月と2回開催され、その具体性はこれまでの「エネルギー基本計画」の内容を遥かに超え、次世代革新炉の新設検討等でも話題になった。

主な会議の内容は、エネルギーの安定供給の再構築と今後10年間のロードマップだ。

予算関連では、カーボンニュートラルに向け、今後10年で官民合わせ150兆円の投資が要とされ、まず政府が10年間で20兆円の予算を投入する方針で、新たな国債であるGX経済移行債の発行や規制・支援一体型投資促進策等、新しい施策が話合われた。また従来の再生可能エネルギーの最大導入、省エネ強化電力システム、電力系統の整備のみならず、原子力の利用、探鉱・資産買収等事業に対する出資等の現実的な議論、また企業家庭の「省エネ・再エネ・蓄エネのセット導入」からはエネルギー危機に強い地域づくりまで、幅広く議論された。

【良記事選】

|

2022年7月31日

【環境ニュース】電気自動車(EV)海外勢、日本市場参入

「これからの時代は、電気自動車を買うか買わないかの時代でなく、いつ買うかの時代だ」と衝撃的な発言と共に、今月中国のEVメーカー、BYDが日本市場に参入した。今年上半期はテスラを抜いて、EV販売台数世界一になった会社である。1995年に電池メーカーとして創業し、米国の著名な投資家からも支持され、日本の金型会社等も買収しながら、質の高いEVを生産している。

日本でも日産が三菱との共同開発軽EV等「サクラ」の受注台数が今月2万2000台を超えた等、話題となったが、2021年の新車販売台数のうちEVはわずか0.2%、イギリス等の11.6%と比べても、比較にならない現状だ。

日本でなかなか進まないと言われている電気自動車の普及には、「3つの壁」、①航続距離、②充電時間、③電池の劣化、があると言う。

中国は国と会社が一体となった「中国連合」で、EV全体のプラットフォーマーになるために、これまでの内燃機関の自動車業界を牽引してきた日米欧を超える野心を抱いている。

日本も会社、国、国民(購入者)等の協力し合いながら、自動車産業の歴史転換期に乗り遅れない必要がありそうだ。

【良記事選】

|

2022年6月30日

【環境ニュース】政府の新しい資本主義「環境分野」

今月政府の「骨太の方針・新しい資本主義」が閣議決定され、今後各省庁は優先的にこの方針に組んでいく。脱ロシアや脱炭素という歴史的な転換期の中で、日本はこの30年GNPや実質賃金等上がらない停滞・凋落期から抜け出せるか、或はこのまま停滞・凋落していくか左右する3年間となりそうだ。

国力を伸ばすには、食料やエネルギーの自給率を上げ、輸出で貿易黒字を目指し、インバウンドで外貨を稼ぐとよく言われるか、脱炭素化や環境技術で世界に輸出出来るものはどの程度存在するのか精査する必要もあるだろう。

骨太の方針の環境分野のポイントは以下の通りだ。

・2050年カーボンニュートラルへの経済・社会、産業構造変革へのロードマップを年内に作成

・今後 10 年間に、グリーントランスフォーメーション(GX)※1に 150 兆円超の投資

・将来の財源の裏付けをもった「GX経済移行債(仮称)」により先行して調達

・本年夏に総理官邸に新たに「GX実行会議」を設置し議論を深め速やかに結論

※1 GXとは温室効果ガスの排出につながる化石燃料などの使用を、再生可能エネルギーや脱炭素ガスに転換し、経済社会構造の変革を目指す言葉

【良記事選】

|

2022年5月31日

EU 2027年までに完全な脱ロシアへ

EUは今月、5年後の2027年までにロシア産化石燃料への依存をゼロにすると決定、ヨーロッパエネルギー政策の大転換となった。

その方法として、①ロシア以外の国からの天然ガス輸入拡大、②迅速な再生可能エネルギーの導入、③省エネ努力の強化を挙げ、新たに2100億ユーロ(約29兆円)を投資も決定、内訳は再生可能エネルギー、省エネ、送電網整備、水素インフラ等だ。2030年までに、再生可能エネルギー目標比率を、現在の40%から45%に引き上げるという。

特にLNG(液化天然ガス)の供給増加が重要な役割と認識、これはEUのみならず、世界の脱ロシアでも鍵となり、特に米国への期待が高まっている。世界の天然ガス埋蔵量の約7割は、米国、ロシア、トルクメニスタン、イラン、カタールで占められており、EUや日本に供給可能な国はカタールや米国だからだ。

脱ロシアを本格化すれば、欧米は新たなガス田の開発や輸出入拠点拡大が必要になり、バイデン大統領も率先して取り組んできた脱炭素政策から、短期中期的には石油・天然ガスの増産を促す、政策転換に迫られる可能性がある。

迅速な再生可能エネルギーの導入では、独裁的国家、新たに中国への依存の面でも注意が必要だ。太陽光パネルに関係する世界のサプライチェーン(供給網)は現在中国が濁り、ポリシリコンの特殊処理工程のほとんどが中国で行われ、ポリシリコン生産の77%、ウエハの98%、セルの83%、組み立て工程の75%を中国が管理している状況だという。

また世界の陸上風力発電設備の50%以上は、世界一の市場を持つ中国メーカーにより供給、洋上風力発電設備についても、こちらも世界一の市場を背景に中国メーカーが急速にシェアを伸ばし、21年のシェアでは中国メーカーが世界シェアの4分の3を占めているのが現実だからだ。

【良記事選】

|

|

2022年4月30日

脱ロシア後のエネルギー政策

今年3月の国際エネルギー機関(IEA)閣僚理事会では、ウクライナ危機、脱ロシア、世界の資源高でも、昨年英グラスゴーでのCOP26の温暖化防止取組が再確認され、脱炭素の方向は揺らぐことがなく、脱ロシア策を実行しても50年の脱炭素を実現可能とした。

イギリスは今月エネルギーの安全保障を強化し、最大8基の原発を新設、現在発電容量12GWの洋上風力発電を2030年までに50GWにするという。

しかしイギリスのような好例は稀で、現実的にエネルギー、原材料、食品の価格上昇や、世界経済の下振れリスクは、先進国でも温暖化防止に対する機運を弱め、途上国では脱炭素の優先順位を下げざるを得ない状況に陥る可能性が高い。

脱ロシアでもエネルギーを安定供給するには、アメリカ、ノルウェー、カナダ等の西側資源国の原油生産増加は必須で、この分野への投資の解禁も止むを得なくなる。脱炭素を強力に推進しようとしても、資源価格が上昇しており、高コストや調達が中国に偏る等の問題も起こる。

短期的には脱炭素は足踏みしそうな状況だ。そして否が応でも、原子力発電の立ち位置が、世界のエネルギー政策転換の鍵を握る事になるだろう。

1970年代のオイルショックで、世界は、中東への過度依存のリスクから、エネルギー政策の抜本転換を図ったが、近年の脱炭素、そして今年からの脱ロシアで、オイルショックを遥かに超えるエネルギー政策の抜本転換、難題を迫られそうだ。

【良記事選】

|

|

2022年3月31日

脱ロシアと脱炭素

ロシアのウクライナへの侵攻を契機に、世界でのエネルギー政策、脱炭素計画の抜本的な変更が相次ぐ様子だ。

EUは、石油の27%、天然ガス45%をロシアからの輸入に依存しているが、今年末までにロシア産ガスの需要を3分の2削減、2027年までにロシアからの化石燃料輸入ゼロを目指す。

そもそもEUは、欧州内での石炭火力発電の停止や、豊富な天然ガス資源開発の縮小売却等の先駆的な脱炭素計画を、ロシアへの天然ガス等の輸入で補っていたので、この穴埋めが喫緊の懸案事項となっている。

LNGや天然ガスは、石油に比べ、余剰供給能力がなく、陸上輸送では導管施設、海上輸送の際は輸出側では液化設備、輸入側では気化設備が不可欠で、すぐに増産出来るものではないのが問題だ。

中期的には石油や天然ガスの安定供給を図るためには開発投資や液化天然ガス(LNG)への投資の機運も高まりそうだが、平時に戻ればいずれ座礁資産化企業するので、企業も直ぐに新規開発には動けない様子である。

短、中期的に原子力発電のさらなる活用も、フランスや東欧等では進みそうだ。すでにフランスでは2050年までに国内に原子炉6基を新規建設、原発依存度を7割超から5割に下げる発表も撤回した。欧州全体としても原発回帰が進む可能性もある。

ただ短期的には化石燃料の利用は増え、温室効果ガスの排出量とコストは増えそうだが、中・長期的には再生可能エネルギーへの転換が加速しそうである。化石燃料の大幅な価格上昇と、ロシア侵攻で見られたエネルギーの安全保障の観点は、低コストで地産地消の再生可能エネルギーへのインセンティブを決定的に高める結果となった。

化石燃料の高騰、温室効果ガスの排出量の増加、原子力発電への回帰と懸念事項は続くが、ロシアを含む世界全体が協調して築いた脱炭素計画の土台が今回の戦争で崩れてしまうことも大きな危惧である。

【良記事選】

|

|

2022年2月28日

脱炭素社会実現に地政学リスクの壁

戦争は最悪の環境破壊と言われているが、今回のロシアのウクライナ侵攻は、これまでの良好に進んでいた2050年カーボンニュートラルへの国際協調に大きな亀裂を作り、欧州の脱炭素の計画の骨を折るものとなった。

そもそも天然ガスの4割をロシアに依存する欧州、特にドイツは6割を依存し、ロシアから北海を経由した海底ガスパイプライン、ノルドストリームで送られてきた。

そして、欧州の積極的な脱炭素計画の支えとなっていたのが、ロシア産天然ガスを直接ドイツに運ぶノルドストリーム2だ。

再生可能エネルギー拡大までの移行期に、不安定な出力を支えるのが天然ガスだからだ。特にドイツは、今年の原子力発電全閉鎖や2035年までの全石炭火力発電所廃止には、ノルドストリーム2からの供給予定を前提としていたと言える。

ドイツをはじめ、欧州はエネルギー戦略を抜本的に見直すことになりそうだ。化石燃料に頼る日本や発展途上国も、天然ガスや原油の高騰に伴い、大きな経済打撃を受け、脱炭素への余裕がなくなることも予測される。国際社会は、脱炭素社会に向けて、地政学リスクという、最初の大きな壁に直面している状況だ。

【良記事選】

ロシア・ウクライナ情勢と欧州の脱炭素 (丸紅経済研究所)

ウクライナ危機でエネルギーの脱ロシア依存は進むのか (日経ビジネス)

ロシアのウクライナ侵攻と脱炭素、コロナ、DXすべて解説 (ヤフーニュース)

商船三井を襲うウクライナ危機、ロシア「北極圏LNG事業」に食い込んだ大博打の勝算 (ダイヤモンド)

|

|

2022年1月31日

脱炭素と国の盛衰

2050年カーボンニュートラルへの道のりは、国や企業の盛衰を賭けることになりそうだ。

日本は特に経済の柱でもある自動車産業等の電動化に伴い、エンジン等の内燃機関産業への深刻な影響は計り知れない。また今月石油元売り最大手のENEOSが和歌山製油所を閉鎖する方針を決めたように、エネルギー関連産業や地域経済にも深刻な影を落としはじめている。

今後如何に衰の部分を最小限にし、盛の部分に乗れるかが、国も企業も未来への分かれ道になりそうだ。

そのための一つとして、このカーボンニュートラルを牽引してきた欧州のルールに従うのみでなく、より合理的なルールの提案、追加が大事になる。米中の二大大国の熾烈な競争も加わってきたので、日本はグローバルな目線で生き残りを賭けた戦略が重要だ。NHKの調査では、2050年カーボンニュートラルの政府の難題に対して、6割もの日本企業が「達成可能」と回答した。政府はそれが盛の状況で達成出来るように、力強い外交戦略が必要となる。

【良記事選】

|

|

2021年12月29日

脱炭素と金融の動き

今月トヨタ自動車は2030年のEV(電気自動車)の販売台数を350万台、30車種を投入と発表、昨年世界全体のEV販売台数が220万であるので、EVシフトに本気で舵を切った形だ。日本経済の牽引役である自動車業界、そのトップの決断の影響は計り知れない。今後電池の開発に2兆円、EV投資全体で4兆円を投資するという。

先月のCOP26では金融機関の有志連合(GFANZ)が脱炭素化に向け今後30年間で100兆ドル(約1.1京円)投融資できると表明、GFANZの分析では2050年までに温暖化ガス排出量実質実現には、125兆ドルの資金が必要と分析する。ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)等の分析でも同様の数字で、特に石炭火力からの転換を急ぐ電力や、電気自動車(EV)の需要が高い運輸業が特に多額の資金が向かい、形態としてはローンが全体の44%、株式は35%、債券が21%を占める予想だ。

日本でも脱炭素に特化したファンドも好調だ。国内初の「イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド」は2,000億円集めて、半年で18%の騰落率を誇る。ファンドの投資対象は、クリーンエネルギー生成、エネルギー効率化・CO2削減、エネルギー貯蔵分野だ。

また日銀は気候変動対応オペ(公開市場操作)を実施。脱炭素に向けた設備投資に取り組む企業への融資や環境債への投資を対象に、日銀が金利ゼロ%で原資となる円資金を金融機関に供給、貸付予定額は2兆483億円。昨年度補正予算での脱炭素技術の研究開発支援向け2兆円基金の具体的な配分も動き出した。

グリーン投資の対象に原発が入るか、国によりばらばらで国際的な合意が難しく、投資家が判断に迷うケースは多くなりそうだ。欧州内でもドイツやベルギーなどは反原発の立場を明らかにし、フランスは10億ユーロ(約1300億円)を投じて小型原子炉SMRを複数導入すると表明、米ビル・ゲイツ氏もSMRへの出資を通じ推進している。日本政府のグリーン投資計画には原発も対象となっているが、致命的な原発事故を経験し、その後始末も難航しているので、国内での反発も根強い。

また化石燃料へ投資が減少した分供給の増加は限定し、化石燃料の価格が高騰、脱炭素に伴う物価上昇は「グリーンフレーション」国内外で発生している。従来のインフレとは異なり、純粋な経済原則とは別の形なので、長期化への警戒が必要だ。

まさに100年に一度に経済社会の変革期、産業界、行政、政治、国際社会における、脱炭素に向けた上手い舵取りが求められている。

良記事選

|

|

2021年11月30日

COP26 総括(イギリス グラスゴー)

COP26 (イギリス グラスゴー)が閉幕した。二百ヵ国近い世界ほぼ全て国が参加した会議で「グラスゴー気候合意」に達し、内容少しずつでも過去より前進している歴史的な会議となった。特に先進国特にG7は脱化石燃料文明に完全に舵を切った形だ。議長国イギリスが力を入れた森林資源の増加、電気自動車の普及は一定の成果があったが、一番の力を入れた石炭火力発電の「段階的廃止」は、インドや中国による反対、会議の紛糾で、一日の延長を経て、「段階的削減」となった。

グラスゴー気候合意のポイント

・1.5℃以内に抑えると強調

・途上国支援の強化

・石炭火力発電の段階的削減

特記事項

・GFANZ(金融世界同盟:1京5000兆円規模)からの環境投資

・気候変動と生物多様性の統合化

・市場メカニズム(パリ協定6条)の前進

COPでの途上国支援においては、再生可能エネルギーが、経済システムの中で結局安価で安全となるように、イノベーションに資金投入をすることが、途上国の持続可能な削減に寄与するだろう。

日本の2030年における2013年比での46%削減は、現在は14%の削減状況で、火力発電が四分の三を占める電源構成のままでは非常に厳しい目標だ。ただ政府から危機感を感じられないのは、稼働可能な原発が多く存在し、最後はそこに頼る思惑も考えられる。

日本はCOP26では存在感を示せなかったが、例えばトヨタが推し進める水素エンジン車は、世界の内燃機関に関わる産業が残せるので、このような合理的な発言を今後世界に向けて強く発信することが必要だ。

良記事選

|

|

2021年10月31日

米の脱炭素政策に暗雲

政権の最重要政策の1つと位置付ける気候変動対策が盛り込まれた、バイデン政権目玉の二大法案の議会での成立に暗雲が立ち込めている。

今後10年で投じる、1兆ドル(約114兆円)規模のインフラ投資法案と、3兆5000億ドル(約400兆円)規模の大型経済対策法案共への議会での決議でだ。

大型経済対策法案は、半減の1兆7500億ドルで譲歩し、その中で気候変動対策として5550億ドル(約63兆円)を投じる。

大型歳出法案では、クリーン電力を増やす電力会社に助成金、未達成の会社に罰金を科す「クリーン電力プログラム」や再エネ利用・創出の事業者や住宅所有者、電気自動車購入ステーションへの「税額控除税」、「充電ステーションの整備」等が盛り込まれてが、クリーン電力プログラムは外れる様子だ。

バイデン氏は「2030年に温暖化ガスの排出を(05年比)50~52%減らすのに十分だ」と主張しているが、米主要環境団体の試算によると、30年の削減率50%のうち4?5%を占める最も多い部分だと言う。

コロナ危機対応で3月に1.9兆ドルを一気に費やしたのと異なり、今回は10年で1.75兆ドル。しかも財源は基本的に増税で賄う道筋も立てた。

インフラ投資法案では、再生可能エネルギーに重要な電力網の整備等が含まれており、上院では可決され、下院での最終可決を待つ。

良記事選

|

|

2021年9月30日

脱炭素社会での水素の動向

東京オリパラの聖火台でも水素が使われる時代、今月は脱炭素社会の実現で鍵を握る水素の最新情報にフォーカスする。脱炭素政策を強力に推し進めるバイデン政権に加え、本家のEUの脱炭素政策も、今週のドイツ総選挙で第3党に躍進した緑の党が連立政権に加わる可能性により、より一層強くなる方向だ。

アフリカ諸国でもその日照と風の利点をから、欧州市場を目指して、再生可能エネルギーと組み合わせた「グリーン水素」事業が相次ぎ、サウジアラビアでも国家事業の核に水素事業を掲げた。

日本では昨年12月「水素バリューチェーン推進協議会」が立ち上がり、今8月時点で約250社・団体が参加し、政策提言など具体的な活動を行っているが、昨日の自民党の総裁選にて岸田総裁が決定したことにより、脱炭素、水素重視の方向は変わらないが、河野大臣が掲げていたような、脱炭素、水素社会への加速度的な流れ、大きな舵を切ることはなさそうだ。

今後世界の脱炭素社会への変革から日本が遅れることがないようにすると同時に、トヨタの豊田社長が「敵は内燃機関ではなく炭素」と言うように、カーボンニュートラルに向けて電動化のみにシフトすることなく、日本の強みでもある、ハイブリッドや内燃機関などを含め、様々な選択肢を模索し、それらを世界へ発信していくのも重要だ。それが国内外の自動車産業等の炭素排出産業に関わる人々の雇用や基幹産業を守り、脱炭素社会実現への抵抗を最小限にする方策である。

良記事選

|

|

2021年8月31日

早急な脱炭素化による問題点

米国バイデン政権で気候変動を担当するケリー大統領特使(元国務長官)が来日し、「日米気候パートナーシップ」に基づき、再生可能エネルギー、水素、脱炭素インフラ輸出等の意見を交わし、今秋11月の英国グラスゴーでのCOP26に向けた協力も確認した。

欧米では政府も産業界も脱炭素化へ全力で移行している様子で、日本にとっても脱炭素化は輸入化石燃料への依存度を下げる等、エネルギーコストや安全保障上の恩恵がある。

しかしこの4月に政府が打ち出した2030年に温室効果ガスを46%削減の目標、それに基づくエネルギー基本計画では、期待の洋上風力発電等は稼働まで課題も多く時間がかるため、太陽光発電の増量を柱としたので様々な問題が生じ始めている。太陽光発電パネルは現在中国等から8割も輸入に頼り、太陽光発電や電気自動車の製造原料や資源の多くも同様に輸入に頼っているが、世界的な脱炭素系の資源は、高騰や資源ナショナリズム化も起こり始めた。自然エネルギーの大量導入や、その発電変動に対応する、送電網の拡充整備と広域運用、エネルギー貯蔵技術等の需要側の調整力を活用する電力システムへ転換も喫緊の課題で、この基本計画に現実性があるのか専門家の疑問の声も多い。

ただ政府の脱炭素化への動きも止まらない。今月脱炭素2兆円基金から、燃料アンモニアの導入事業に最大688億円を充て、水素活用の製鉄事業は1935億円を配分する方針を決めた。今後数年の国策の質の高さや民間の変革が今後の日本経済、日本社会の分岐点になる模様だ。

良記事選

|

|

2021年7月31日

リユース市場が多様な形態で急拡大

リユース市場が多様かつ大きな広がりを見せ、SDGs等の流れに沿った新しい経済社会のスタイル構築しているようだ。

中古・リユースの専門メディア、リサイクル通信によると、中古売上ランキング2020年度において、上位10社では、コロナ禍においても半数が増収を遂げている。これは主に実店舗を中心にネットも利用したスタイルだ。またヤマダ電機が本格的に中古家電販売店を広げる等の強みを活かした参入や、特色のあるリユース店のM&Aも活発の様子だ。

メルカリ、ヤフオク等のフリマアプリ等を利用したリユースも大きく広がっている。昨年の経済産業省「電子商取引に関する市場調査」によると、CtoC取引市場の規模は約1兆7,407億円で前年比+9.5%と推計、今年はそれ以上の予測だ。電子機器利用者の市場調査会社のMMD研究所が今年発表した「2021年 フリマサービス・アプリに関する利用実態調査」によると、モノの売却で利用する場所はリサイクルショップ(実店舗)が50.9%、フリマアプリが35.5%、買い取り専門店(実店舗)が32.3%との結果となった。

良記事選

|

|

2021年6月30日

政府骨太方針「グリーン社会の実現」&IEAの脱炭素戦略固まる

日本政府は6月、骨太方針2021を閣議決定した。日本の未来を拓く4つの原動力として、グリーン、デジタル、地方創り、少子化対策を挙げ、「グリーン社会の実現」を1番目に位置付けている。2050年カーボンニュートラル、2030年度のGHG削減目標の実現に向け、下記施策を徹底する方針だ。

①脱炭素を軸として成⻑に資する政策を推進

②再⽣可能エネルギーの主⼒電源化を徹底

③公的部⾨の先導により必要な財源を確保しながら脱炭素実現

またIEA(国際エネルギー機関)の脱炭素工程表が、世界に衝撃を与えている。IEAは半世紀に渡り化石燃料等のエネルギー安全保障等で大きな役割を担ってきたが、脱炭素に大きく舵を切った。主なポイントとして、下記7つを挙げている。

①化石燃料投資の即時停止

②風力&太陽光発電を年1000ギガワット増設

③内燃機関車の新規発売停止(15年後)

④石油・石炭火力発電の廃止(20年度)

⑤再生可能エネルギー比率7割(30年度)

⑥年500兆円の新規投資(今後10年間)※現在年100兆円

⑦30年後に、石炭90%減、石油 75%減、天然ガス 55%減

脱炭素社会への転換は、気候変動の現実的な脅威への危機感をベースに、各国の政治経済的な思惑、ウオール街や金融業界の利害から市民運動の要望まで、皆方向が一致し、不可逆的な流れとなっているが、その目標と現状とのギャップを埋める現実的な段取りがまだ描かれていないのが現状だ。

良記事選

|

|

2021年5月31日

脱炭素社会へ向け日本も本格スタート!

日本でも脱炭素に向け全方面で動きが活発だ。

国会では、2050年までに温室効果ガス排出ゼロ目標を明記した改正地球温暖化対策推進法が今月26日に成立、政府目標を法律に格上げすることで、政権交代などがあっても政策の継続性を担保する。

改正法の柱は地方での再生エネの普及促進で、都道府県や中核市以上の自治体には、地域の実行計画に再生エネの導入目標を盛り込むよう義務づけ、中小規模の自治体には努力義務を課す。また自治体が発電施設を誘致する「促進区域」を設定し、住民と事業者が事前に協議して合意を得られた計画を認定できるようにする。

各省の動きも活発だ。経済産業省等は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーによる電気を調達しやすくするため、新たに専用の取引市場をつくる。再生エネで発電したことの「証明書」を公的機関が発行し、それを一般の企業が買えるようになる。

国内で出る温暖化ガスの8割を企業・公共部門が占めるため、主要企業の動きも活発だ。日経平均採用銘柄225社中少なくとも4割の85社が4月末までに目標を定めた。トヨタでは、水素をこれまでのエンジンで燃焼させる技術を開発、今月のレースにも登場した。

ソニーでは、原材料や部品の調達先企業や製造委託先の排出削減を促す。伊藤忠は石炭火力発電からの完全撤退を決定、太平洋セメントは10年間に1000億円もの環境投資を行い、まず廃熱発電設備の導入や二酸化炭素回収技術の開発などに挑む。

良記事選

|

|

2021年4月30日

気候変動サミットが開幕 2050年目標が2030年に前倒しへ

世界最大の温室効果ガス排出国である中国は、2060年までに排出量を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」達成目標を改めて強調、石炭火力発電所を「厳しく管理する」と表明。バイデン大統領はサミットの開会の挨拶で、今が「勝負の10年」と述べ、世界各国に対応を訴えた。文明史の観点からも、世界及び日本の経済社会が大きく変わる10年に位置付けられそうだ。

良記事選

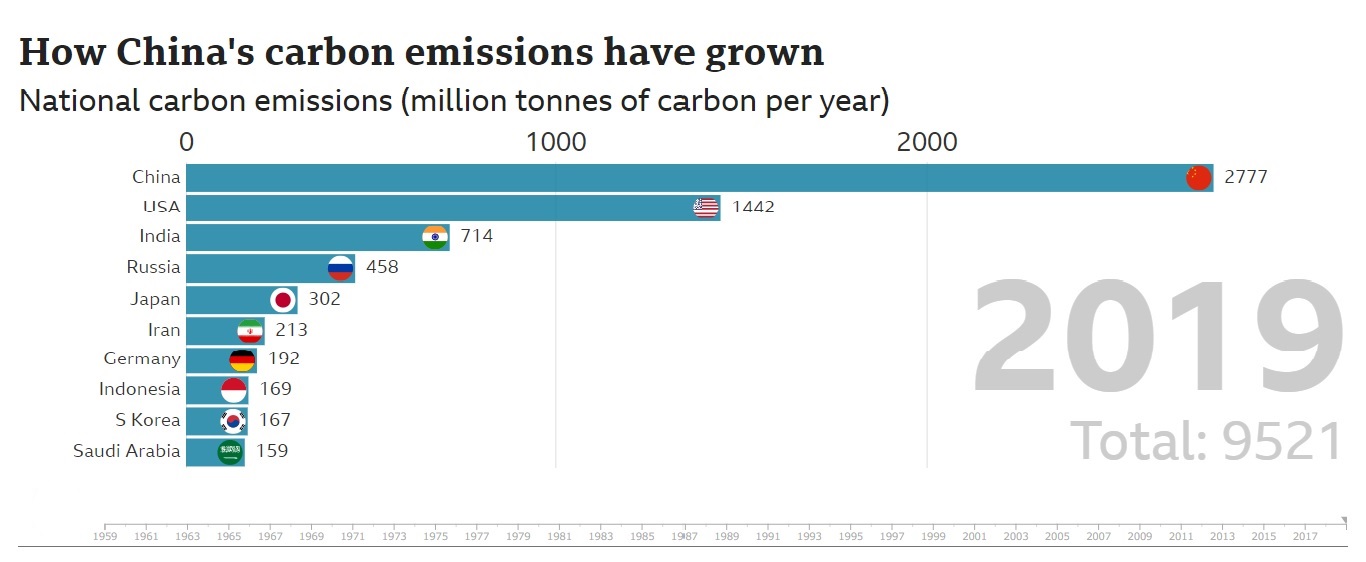

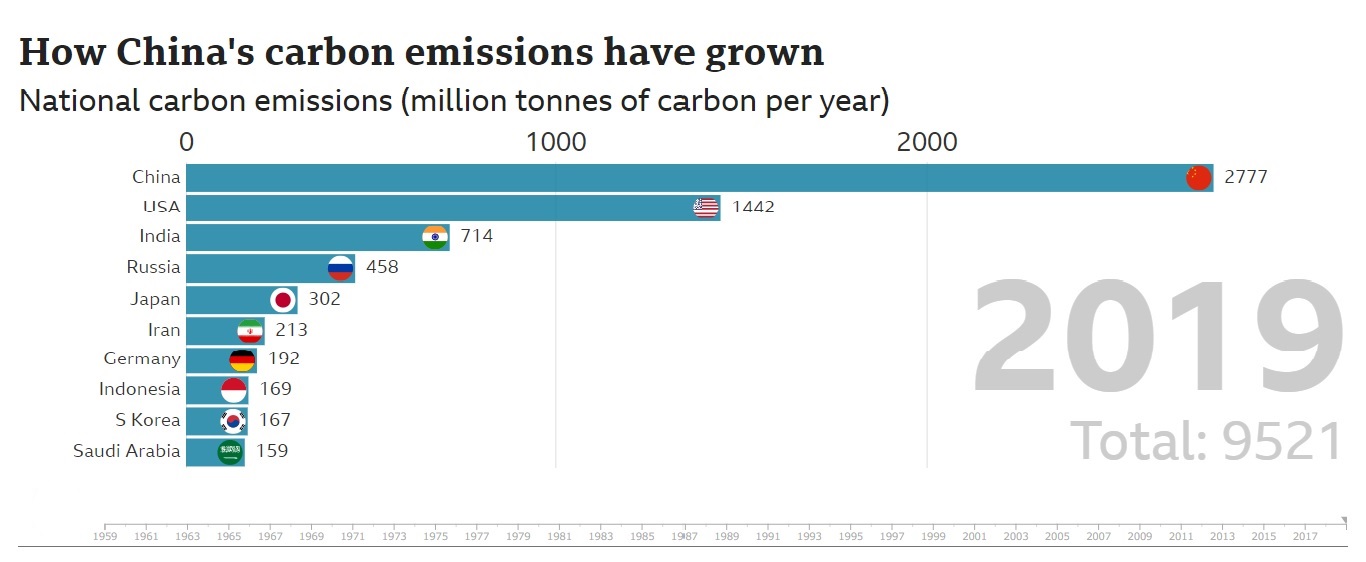

各国の温室効果ガス排出量の推移

(C)BBC

|

|

2021年3月31日

米バイデン政権 220兆円規模の予算で、脱炭素社会等への道筋を公表

今月トヨタ自動車の豊田会長が、日本の脱炭素化が遅れると、国内自働車メーカが他の国に工場移転することになり、将来雇用100万人を失うとの強い危機感を表し、エネルギーのグリーン化の必要性を強調した。未だ8割近い火力発電で作られている自動車が将来輸出出来なることを懸念してのことだ。

長らく環境は、企業のブランドイメージを上げる程度と捉えていた会社も多かったが、今後は経営の中核を担う要素に変貌した。その理由は大きく五つ考えられる。

①パリ協定、国連のSDGs、日本政府の2050年カーボンニュートラルに見られる国際社会や政府の本気の動き

②機関投資家や株主等、資本市場からの強力な圧力

③国内外における異常気象の体感

④気候変動やコロナ等の将来リスクを軽視した米前トランプ大統領やブラジル大統領の失敗

⑤若者や環境NG0、著名人等による積極的な啓蒙活動とSNS等を通じた連携

本日米バイデン政権は、今後8年をかけた2兆ドル(220兆円)規模の環境社会を軸とした具体的なインンフラ支出と成長戦略を公表する。ここ数年世界各国が脱炭素社会の方向に向き、位置につき用意していたが、米国の具体的なスタートダッシュで、砲が打たれそうだ。

良記事選

(C)Newsweek

|

|

2021年2月27日

脱炭素社会へパラダイムシフト

世界でカーボンニュートラル(温暖化ガス排出の実質ゼロ)等の具体的な目標を掲げる国や企業が相次いでいる。EU、米国、日本が2050年、中国も2060年までを達成目標とした。

企業の動きも目覚ましく、米国アップル社は2018年にカーボンニュートラルを達成、2030年までに全てのサプライチェーンにもカーボンニュートラルを求めることを決定、ヤフージャパンも使用電力を2023年度までに全て再生可能エネルギーに切り替えると発表、経団連会長は「脱炭素を優先、気候変動、経済環境も壊しかねない」と公言した。

金融でも大手米資産運用会社は、すべての企業に対し50年までに温暖化ガス排出の「ネット(実質)ゼロ」の達成計画を打ち出すよう要求、日本の金融庁も気候変動対策を銀行の監督項目に追加し、企業の再エネ資金調達を促すと同時に、気候変動に関する情報の開示を求める。今官民で「脱炭素」の動きが過去類を見ない程本格化している。脱炭素が企業の経営課題の「本丸」、会社存続の「最低条件」となっていくのは必至だ。

日本は50年までの目標達成のために、14分野のグリーン成長戦略を発表したが、特に「自動車・蓄電池産業、洋上風力産業、半導体・情報通信産業」が優遇されているという。他の半数以上の分野で数値目標もないのは、まだ付け焼刃的な成長戦略の感も否めない。加えて懸念されることは、政府は新車の電動自動車化を、2035年までに公言したが、全世界で一気に自動車を電動化販売した場合、製造に使われるレアアース、ニッケル、リチウム、コバルト等、資源の安定確保は可能なのか。また石炭等の化石燃料に関わる産業や一世紀以上産業界の中心だったエンジン等の内燃機関関連産業の衰退、雇用の縮小等で社会安定が損なわれることはないのか、急速な変化に伴う懸念事項は多い。

社会不安不満が高まった場合、トランプ政権の誕生のように、極端な反脱炭素の政権や潮流が生まれ、社会の分断や不安が起こるリスクにも対策が必要だ。今後10年が脱炭素をベースとした新しい経済社会システムの構築時期となる。コロナ禍の次の試練となりそうだが、人類は十分に乗り越えられる能力を持っていると思われる。

良記事選

(C)DIAMOND

|

|

2021年1月15日

2050年の温暖化ガス排出量ゼロに向け、政府始動

先月25日に、政府は2050年に温暖化ガス排出量を実質ゼロにするための工程表をまとめました。

洋上風力、電気自動車、水素など14の重点分野を定め、再生可能エネルギーの比率を今の3倍の50~60%に高める方針です。

全体としては産業・運輸・生活の各部門を化石燃料から電化、家庭部門も住宅・建築物は30年までに新築平均で実質ゼロ、自動車は30年代半ばに全ての新車を電気自動車(EV)にする予定です。

脱炭素への投資を成長のてこにもする戦略で、年190兆円の経済効果を見込んでいます。これらの実現には、技術革新、規制改革はもちろんのこと、正しい見通しの政策や産業構造転換に伴う社会保障まで必要になりそうです。

また環境省は今月召集予定の通常国会に「2050年炭素実質排出ゼロ」を明記した「地球温暖化対策推進法改正案」、「プラスチックごみの削減・リサイクルを強化する新法案」等の4法案を早速提出、小泉環境大臣はカーボンプライシングの導入にも強い意欲を見せています。

良記事選

|

| 過去の環境 News |